桜美林学園で開催されたワークショップに参加させていただきました

桜美林学園で開催されたワークショップに参加させていただきました。

事業計画にはなかったのですが、清水安三先生を知るには必要な機会、と幹事会で判断され、急きょ7名の参加となりました。

総持寺訪問

前日の21日、横浜市鶴見区の曹洞宗の大本山「總持寺」を訪問。顕彰会前副会長の宮前憲生氏がお勤めであることからの訪問でしたが、新型コロナウィルス対策で建物の外からのご案内となりました。少子化のために修行僧の人数も少なくなってきているようです。未来は少子化社会をどのように過ごしていくのかが課題であるようです。次回、改めて拝観させていただきたいと思います。

22日、桜美林学園訪問

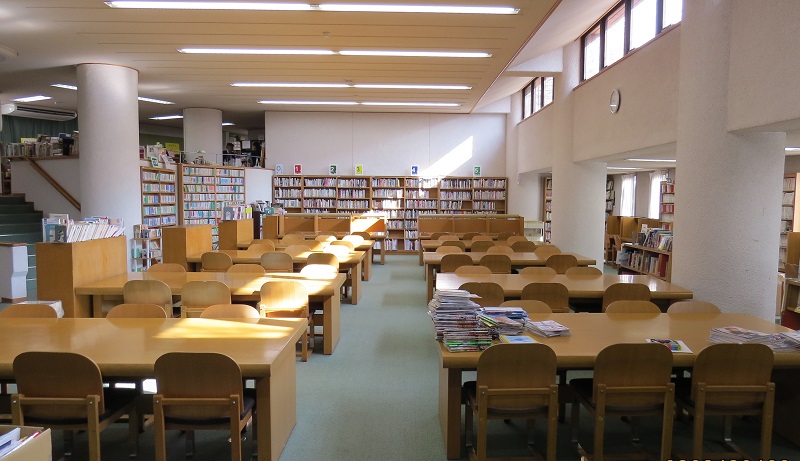

清水賢一先生のお出迎えをいただき、修復された中江藤樹像とヴォーリズ設計事務所が設計された図書館をご案内いただきました。中江藤樹像は刀が欠けていましたが、2月に葛原準子氏により修復されました。葛原氏は桜美林短大を卒業後、滋賀県信楽で陶人形作家として活躍されている方で、後のワークショップでお目にかかることができました。

図書館は、大きな丸柱が特徴ということです。地形に合わせて丸柱が配置され、その内部は開放的で落着きのある空間でした。安三先生が慕ってこられた中江藤樹先生とヴォーリズ先生が桜美林学園にシッカリと受継がれていることを改めて確認させていただきました。

そして、ワークショップ会場へ

テーマは「安三先生の秘書や、車の運転をしながら・・・」

清水賢一先生と小椋郊一先生の司会進行です。

第一部

小林茂先生(牧師)から、聖書箇所 マタイによる福音書13章:31節~32節「からし種とパン種のたとえ」についてお話がありました。

安三先生は、ヴォ―リス先生の自叙伝のような本 a mustard-seed in japanマスタードシード イン ジャパン「日本における一粒のからし種」を高校の英語教材として使われていたそうです。マスタードシード=からし種(小さい種)は育つと灌木になる。小さいけれどもやがては大きくなる、と言う例え。安三先生は「自分はからし種になる。小さな種から大きくなってみる」と。北京の崇貞学園は24人から今は3千人を超える有数の陳経綸中学校になった。桜美林も最初は小さい学校だったが、今や1万人を超える学園になった。からし種の例えは清水安三先生にも当てはめることができる。とお話をいただきました。

第二部

清水安三先生顕彰会理事の一井久子先生から感話「高島の美世図書館と安三先生」がありました。

1966年桜美林短大卒業後に安三先生の誘いを受けて清水安三先生の生家跡の美世図書館に赴任。何処よりも田舎で雪深く、とても驚いた!とのお話から始まりました。

赴任されたとき既に料理・ソロバン・英語・洋裁教室などは始まっていて、図書の管理や教室の準備、子どもたちとの遊び、地域の人たちとのふれあいが主なお仕事だったそうです。地域の人たちから大根・白菜など野菜を頂き親切にしてもらった、と振り返っておられました。

安三先生は時折り美世図書館に来られ、藁園の教会にも訪ねられていたそうで、その時は、多くの村の人たちが集まり安三先生のお話を聞いておられた、ということです。

一井先生は、早く東京に帰りたいと思いながらも高島で結婚、生活されることになりましたが、いま顕彰会の人たちと兄妹のようにお付き合いさせていただいている。顕彰会は、小さな一粒のからし種だったが、いま芽吹きかけている。安三先生のご縁に感謝しています、と結ばれていました。

続いて、理事長:佐藤東洋士先生の講演「安三先生の車を運転しながら・・・」です。

佐藤先生からは、学園の今昔・未来についてもお話をしていただきました。

一井先生からお話のあった「美世図書館」はボロボロだったが買戻し後に整備できたこと。学園内の中江藤樹像は、信楽からセドリックの後席に乗せ、安三先生は助手席だったこと。理事長車の最初はスクータで始まりスバルへと代わっていったこと。千葉・埼玉・小田原まで学生募集のポスター貼りに行ったが、安三先生の指示で貼紙禁止の場所にも貼ったこと。ガソリンスタンドでは、トイレに入った安三先生を乗せないまま出発してしまったこと、などのエピソードをお話しいただきました。

有難かったこととして、運転手として車内待機ではなく、安三先生と同席して多くの学校関係者の話を聞くことができた、一教員として育てていただいた。との感謝のお話でした。

佐藤先生が運転をされていたのは安三先生が80歳くらいの時で、今の自分の年齢と比べてみても、もっと大先生という感じだった。大学の新宿キャンパス(創新館)などの事業は、桜美林学園創立百周年を目指してやってきたが、安三先生の思いを、百年、二百年と引き継いでいかなくてはいけない、と語られていました。

続いて、昼食をいただきながら

小川康夫様から桜会のご紹介と、葛原準子氏からは「石ころ庵」で「安三先生をおじいさんの様に感じて接していた」と簡単なお話がありました。

また顕彰会の足立清勝会長からは最近の活動報告を行い、参加者で琵琶湖周航の歌などを歌わせていただきました。

第三部

佐藤節子先生の講話「安三先生の秘書をしながら・・・」です。

昭和30年、安三先生の秘書の仕事を紹介していただいた、というお話から始まりました。

安三先生は説教の時、復活の丘を眺めながら「わしにはあの丘の上に白亜の塔が見えるんじゃが、みんなには見えんのか?」とよくおっしゃっていた。今の立派な校舎で学べる学生さんたちもうらやましいなと思うけれど、一緒に暮らした私たちにはまた違う楽しさがあった。

生徒募集では自転車のハンドルに、ご飯から作った糊を飯盒に詰めて、ぶら下げて回った。安三先生は復活の丘5号に「生徒募集のポスター貼りほど嫌な仕事はなかった。」と書いておられ、私たちと同じ思いだったのだと知った。

私が桜美林に復職してから、当時安三先生は、泰さんのところに身を寄せられていたと思いますが、「私は居候なんだよ。」とおっしゃっておられ、胸が詰まる思いでした。郁子先生に先立たれ、寂しい思いをされておられたのだと思います。と、お話いただきました。

続いて、感話:学園秘書の方たちを代表して、創立20周年頃に秘書をされていた榎木隆子氏からお話がありました。

プレハブの建物は雨漏りがひどく安三先生の声も聞こえづらかった。また泥んこ状態で安三先生のズボンの裾の汚れをとっていた。そうした中でも、安三先生は生徒や職員に心かけて下さっていた。

安三先生は、毎朝お祈りをされていた。そして、ときおり自身の人生を「わしは一介の田舎暮らしで北京に行ったこと、日中の親善の橋渡しなどを考えていたこと、桜や水仙などを植えて庭をつくることが好きじゃ」などとお話しされたことなど振返りながらお話しいただきました。

今回のワークショップは安三先生の身近におられた方々のお話でした。安三先生の暮らしや人柄を垣間見ることができる貴重な時間でした。関係の皆様、ありがとうございました。