清水安三先生顕彰会設立十周年記念事業 講演会の開催

清水安三先生顕彰会設立十周年記念事業 講演会の開催

『美世図書館と私』~清水安三先生の生き方に学ぶ~

清水安三先生が1961年(昭和36年)古希記念事業として、故郷の生家に開かれた「美世図書館」に纏わるお話を三名の方にしていただきました。講師は、一井久子氏と古川富子氏、そして清水賢一先生です。

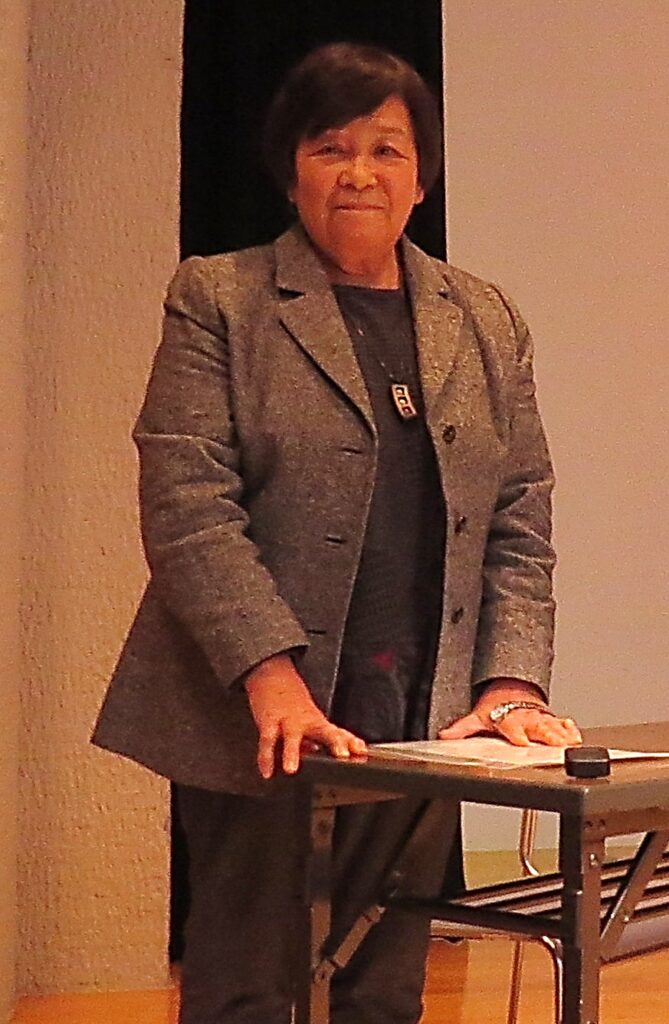

■第一部

最初に、清水安三記念館の副館長をお勤めの一井久子氏が登壇されました。

清水安三先生に誘われ、1967年(昭和42年)に桜美林学園職員として美世図書館に着任されたとのことです。東京都から滋賀県高島の田舎へ!なぜ? と感じながらも三年にわたり無我夢中で子供たちや地域の人たちと共に暮らしてこられたお話でした。会報六(平成30年3月25日発行)に「安三先生と美世図書館の想い出」として掲載されていますのでご覧ください。

■第二部

続いて、美世図書館同窓生(北畑出身)として古川富子氏が登壇されました。美世図書館で編み物や餃子づくりなどを教わり、生涯の仕事になったとのことです。現在は、仲間たちと立ち上げたヤナちゃんカフェでの見守り活動や編み物教室が地域の高齢者の居場所になっているとともに自分自身の居場所づくりになっている。と元気な声でお話を頂きました。

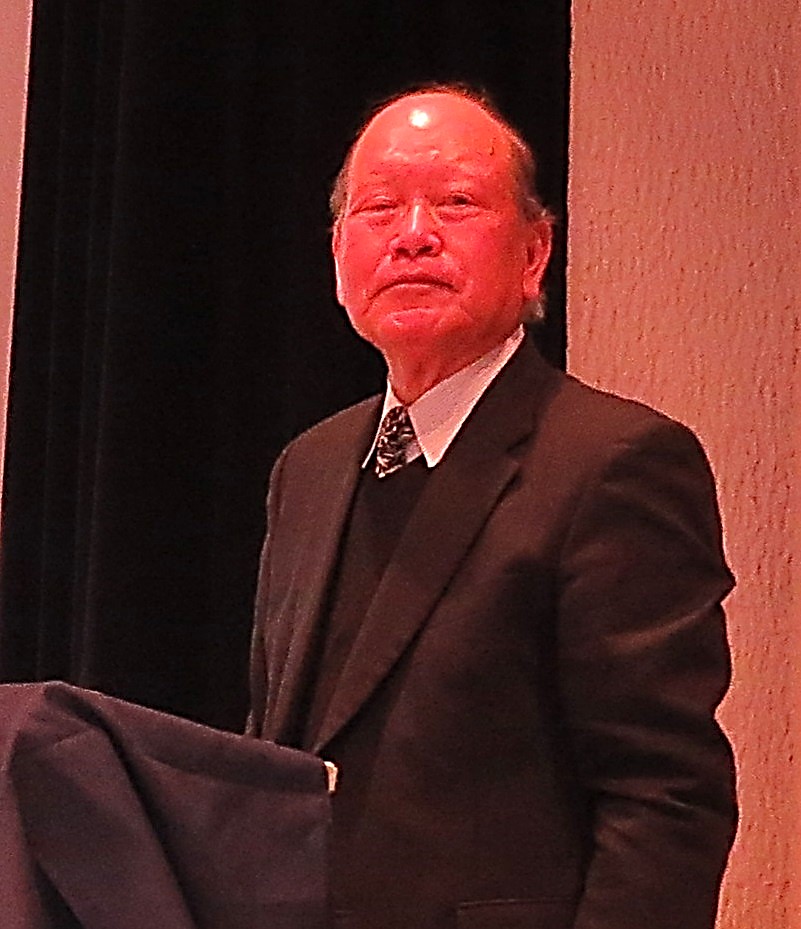

■第三部

最後に、桜美林大学孔子学院高島学堂長の清水賢一先生が登壇されました。清水賢一先生は清水安三先生顕彰会の顧問であり、いつも顕彰会の事業に温かくご協力をいただいています。今回は、清水安三先生の教えである「学而事人」(学んで得た知識や見識をもって人に奉仕すること)と「利人不利己」(たとえ、自分には損になることであっても困っている人がいたら、その人の世話をしてあげなさい)について、お話をしていただきました。これらは、安三先生の姉キヨさんが、安三先生と夫人の美穂先生に教えた「人に対する優しい心」であり、安三先生と美穂先生が中国北京の大干ばつで苦しむ「子供たちの命を助ける」ことに繋がったことを紹介していただきました。「大陸の聖女と呼ばれた美穂夫人は、安三先生の最初の生徒であった」と締めくくりをされました。

今回の講演会は、「人に対する優しい心」を基調としていることに気づきました。~清水安三先生の生き方に学ぶ~ は今後も続けていきたいものです。